やっぱアーケードゲームはMAME とか、SNES9xでスーファミとかできちゃうわけです。

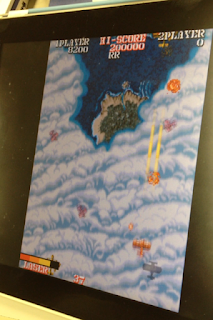

でもiPadにはキーがありません。そこでタッチパッド上の指定部分にコントローラのボタンが浮かび、それを下の画像のようにタッチすることでコントロールします。

で、これがまた使いにくい、これでは楽しさ半減です。

特にiPhoneでは、もう、無理(笑。

この点はエミュレータ製作者側もよく考えていて、これら懐ゲームのエミュレータはWiiリモコンが使えます。iPad/iPhoneはブルーツースを内蔵し、Wiiリモコンも通信にブルーツースを使用しているからです。(MAME/androidも同じようにWiiリモコン使えるみたいです)

実際にはこんな風に使ってます。

でもWiiリモコンはボタンがコントローラ上面下面に配置してあるので、無線化したとしてもコントローラ自体が使いにくいです。Aボタンが上面、Bボタンが下のトリガーじゃあ。。。

Wiiのユーザーさんにも、コントローラも昔の感じがいい!って思う人もいるみたいで、任天堂さんはWiiリモコンのオプションとしてクラッシックコントローラなるものを販売しています。このリモコンのケーブルをWiiリモコンにお尻に挿せばOKです。一応これで遊びやすくはなります。一 応 は、 ね 。 。 。

てなわけで、スーパーファミコンのコントローラをWiiリモコン互換に改造してしまえばいいよねとつながるわけです。(やっとか)

さっそく、スーパーファミコンのコントローラを入手します。懐かしいですね。やはりゲームコントローラの中でこいつが一番手に馴染むような気がします。

これからやりたいことを改めて書くと、ファミコンのコントローラをWiiリモコン化してしまえば、エミュレーターでスーパーファミコンコントローラが使えちゃうぜ、すげー みたいなことです。

先ほど書いたように、Wiiリモコンはブルーツースを使って無線通信しています。ブルーツース機能をスーパーファミコンのコントローラに入れるためには、Bluetoothの無線モジュールとコントロールするCPUを組み込まないといけませんが、このモジュールがクソ高い。たとえばこんなモジュールがありますが5千円以上、さすがに買えないなあ。

もっと安く仕上げるために、 この写真みたいなUSBドングルをマイコンにつなげることにしました。これならamazonでも1000円未満、アキバなら500円くらいで転がってます。しかもWii互換リモコンにするならEDRv2.0、飛距離が10m、値段も安いやつで十分です。

完成イメージは、こんな感じ。ファミコンのコードをぶっちぎって、そこにUSBドングルの頭がピョコンと出ているような感じにします。

ではこれを制御するマイコンはどうしましょう。USBドングルをコントロールするためにはUSBホスト機能が必要です。今回は16ビットのPICマイコンにUSBホスト内蔵のPIC24FJ64GB002という、省電力なマイコンで入手が比較的簡単なPICを使ってみます。

このPICに、USBスタック+Bluetoothスタック+コントローラ信号処理を組み合わせた独自ファームを書き込みます。下の写真はバラックテストの風景です。

うまく動くようになったところで、そろそろコントローラをバラしてみましょう。

ミツミの基板が出てきました。

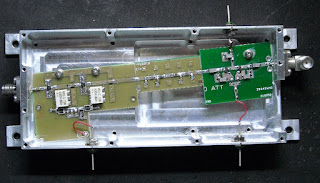

さて、このファミコンコントローラの隙間にコントロール基板を内蔵させます。下の写真のようなコントロール基板を設計し、いつもの格安基板屋FUSIONに基板を作ってもらいました。

所謂無線リモコンを作るので、やはりバッテリー内蔵でやるべきでしょう。今回はリチウムイオンポリマー電池を使いました。

Wiiリモコンと同じような4つの青LED(写真の左下部分)を付け、USBで充電&Firm書き換え可能、バッテリー搭載の基板を設計しました。ミツミの基板の端子穴にあわせて設計基板にもランドを作ってあるので、ミツミ基板に重ねてジャンパーを通せば接続OKです。

省電力設計なので、満充電で2−3時間は使えます。

これをいつもの基板屋FUSIONに出しました。

部品を手半田で実装し、先ほどのミツミの基板の裏にくっつけます。電池下部の5ピンのコントローラ端子を2枚の基板を貫通するようにハンダ付けします。

コントローラのケースに入れると写真のようにぴったりに入りました。隙間みっちりです(笑。裏蓋はLED用の穴をあけ、LEDの光を導くためにアクリル棒を入れてあります。

というわけで、このように出来上がりました。

裏から見ると、左下に青LED用の穴が4つ、中央に充電LED用に穴が1つ見えます。

このコントローラでさっそく遊んでみました。懐かしのアーケードゲームの1943です。操作性バッチリです。

スーファミだとスーパーボンバーマンが最大5人で遊べます。ちゃんとコントローラ5台が同時に使えるのか検証するため、5コントローラのリンクアップ動画を撮ってみました。

iPadの画面サイズでもいいんですが、おうちで遊ぶときは外部モニタに出力させて遊んで見るのも楽しいです。プロジェクターで投影するのもアリでしょう。

やはりケーブルが無いのはとてもスマートで良い感じです。

注)ROMダウンロードは違法です。このblogで遊んでるゲームデータは全て手持ちのカセットから吸い出したものです。

応援クリックをお願いします!

|

|

| にほんブログ村 | 電子工作ランキング |